العمارة في العصر المملوكي والعثماني

أولاً – العمارة في العصر المملوكي :

ظهرت في هذا العصر في القاهرة منشأت معمارية ضخمة ، هي أشبه

بالمجمعات التي تمتاز بمساحتها الكبيرة وارتفاعاتها الشاهقة ، وتتألف غالباً من

مدرسة وتربة وبيمارستان ، وتضم أحياناً سبيلاً وكتاباً أيضا ، ونذكر منها على سبيل

المثال :

مجموعة السلطان قلاوون ،

مدرسة وخانقاه الأشرف برسباي ،

مدرسة ومسجد

قايتباي ،

بينما لم تشيد في بلاد الشام أبنية ضخمة ، بل كانت منشأت

هذا العصر ، أصغر من منشأت العصور السابقة ، وسنقصر حديثنا على منشأت العصر

المملوكي في بلاد الشام

تميزت منشأت هذا العصر في بلاد الشام بما يلي :

1-

استمر الشكل التقليدي للمسجد : صحن جنوبيه القبلية وتحيط به أروقة من الشرق والغرب

والشمال في معظم المساجد التي أنشئت في حلب وكذلك المدارس ، إذ صارت المدارس

تستعمل كمساجد أيضا في هذا العصر ، أما في دمشق فقد ألغي الصحن في بعض المساجد

والمدارس وسقفت في بعضها الآخر .

2-

تفتح أبواب المنشآت ضمن إيوان سقفه في معظمها نصف

قبة مقرنصة في قمتها ما يشبه الصدفة.

3-

حفلت الواجهات الخارجية بالزينة والزخرفة بالزخارف الحجرية ، وساد التناوب بين

الابيض والأسود ومعهما الأصفر أحياناً ، وهذا التناوب ربما يشمل الواجهة بكاملها ،

كما هو الحال في معظم مباني هذا العصر بدمشق ، أما حلب فاقتصر التناوب اللوني على

أكتاف الأبواب والنوافذ ونجفاتها ، ومنحت الزخارف الحجرية النباتية والهندسية

عناية كبيرة ، خاصة حول الأبواب والنوافذ .

4-

تركت الواجهات الداخلية بسيطة خالية من

الزخارف ، وبنيت من الحجر المنحوت

5-

استعملت المزررات الملونة كعنصر تزيني فوق نجفات النوافذ والأبواب ، مع الاستمرار

في استعمال الأقواس العاتقة التي ظهرت في العصور السابقة .

6-

ظهر في هذا العصر القوس المدبب المسنن ، والقوس المزين باطنه بالزخارف الحجرية ، والقوس الثلاثي

الفصوص المزدوج ، واستعمل القوس ذو المراكز الأربعة في النوافذ العليا لغرض تزيني

.

7-

غلب على تيجان الأعمدة النوع المقرنص ، الذي بدأ يظهر في العصر الأيوبي ، ولم يعد

يستعمل التاج الكورنثي ، مع الإشارة إلى

أن الاعتماد على الأعمدة الحجرية الدائرية قل في هذا العصر ، وانتشر الاعتماد على

الدعامات المربعة المبنية بالحجارة لحمل الأقواس والسقوف .

8-

شاع استعمال القبو المتقاطع كثيراً في التسقيف بدلاً من القبو المهدي ، وكثر استعمال القباب المدببة وفي دمشق عرفت

السقوف الخشبية المستوية المزخرفة .

9-

انتشرت المآذن المثمنة على نطاق واسع ، وأقيمت على قاعدة مربعة حتى مستوى السطح ،

مع الابتعاد عن المآذن المربعة المقطع ، وعلى الرغم من أن المآذن الدائرية ظهرت في

فترة مبكرة من هذا العصر إلا أنها لم تنتشر ، وبقيت معدودة ، وبنيت المآذن في حلب

بالحجر الكلسي الأبيض والأسود وزخرفت بزخارف حجرية منحوتة بالحجر جميلة جداً ،

بينما في دمشق أعتمد على التنوع اللوني

(

الحجر الأبيض والأسود ) في زخرفة المآذن

ونعطي مثالين عن العمارة المملوكي ، أحدهما في دمشق والثاني في حلب .

1-

المدرسة الجقمقية في دمشق :

تعتبر المدرسة الجقمقية من أجمل مدارس العصر المملوكي ، تقع إلى جوار

الجامع

الأموي ، قرب بابه الشمالي ، أنشأها الأمير "سيف الدين جقمق" نائب السلطنة في دمشق .

الأموي ، قرب بابه الشمالي ، أنشأها الأمير "سيف الدين جقمق" نائب السلطنة في دمشق .

اكتمل بناؤها (سنة 824 هـ) تستخدم مقراً لمتحف الخط العربي .

يقع المدخل ضمن إيوان مسقوف بنصف كرة من المقرنصات في أعلاها صدفة ,

فوق الباب قوس عاتق يتألف من مزررات باللونين الأبيض والأسود ، يعلوه شريط من

الزخارف ثم شريط كتابي يؤرخ المبنى ، يؤدي الباب إلى دهليز هو غرفة مربعة مسقوفة

بقبو متقاطع في قمته قبة صغيرة صدفية للغرفة باب في جدارها الشرقي يؤدي إلى الصحن

.

الصحن مربع صغير تقريباً( 13×14م ) ، تتوسطه بركة مثمنة ، والأرض

حولها مبلطة بحجارة ملونة بأشكال هندسية

يغطي الصحن سقف خشبي مزخرف برسومات و ألوان ( دهان) وهو يرتفع عن

مستوى بقية السطوح ، و فتحت بفارق الارتفاع من كل جهة ( 4 نوافذ ) للإنارة و

التهوية 0

جنوبي الصحن و شرقيه و غربيه (

3 إيوانات ) متصلة مع بعضها ، تفتح على الصحن بـ( 3 أقواس مدببة) ، أكبرها

القوس الجنوبي ، وفوق كل من القوسين الشرقي و الغربي قوسان صغيران ، كما في الجامع

الأموي

جدار الإيوان الجنوبي مع المحراب مزخرف بزخارف متنوعة ، ثم شريط

كتابي بالخط النسخي حروفه مذهبة بارزة على أرضية زرقاء ، يحيط به إطار من الزخارف

النباتية ، ثم شريط رخامي ، يشكل سلسلة من المحاريب الصغيرة تتناوب في أقواسها الحجارة البيضاء و السوداء

، كسيت حنياتها بالفسيفساء الرخامية المطعمة بالصدف ، و هناك لوحات و زخارف أخرى

كثيرة هندسية و نباتية

الإيوان الرابع صغير ، شمالي الصحن على يساره درج يؤدي إلى غرف

الطلبة في الأعلى

تحتل التربة ( غرفة الضريح ) الزاوية الشمالية الشرقية من المدرسة ،

سقفها قبة مرتفعة تستند إلى (4 أقواس ) ، و يتم الانتقال بالمقرنصات ، جدران

التربة مكسوة في الأسفل بالرخام المزخرف ، ثم بأشرطة كتابية

للمدرسة على الخارج واجهتان : شرقية و شمالية ، فتحت فيهما نوافذ

عليا و سفلى ، و بنيت الواجهة بالحجارة التي يتناوب في مداميكها اللونان الأسود و

الأصفر ، و زينت بشريط ملون من المزررات ،

ثم شريط كتابي يحتل مدماكين ومنقوش بخط الثلث النافر المذهب ، و في الأعلى

شرفات يتناوب فيها أيضاً اللونان الأبيض و الأسود

2-

جامع ألتونبغا في حلب :

يقع في ساحة الملح ، و لذلك يدعوه بعضهم بـ ( جامع ساحة الملح ) ،

بني ( عام 718هـ) ، و هو أول جامع يبنى في حلب ، داخل الأسوار ، بعد الجامع الكبير

0

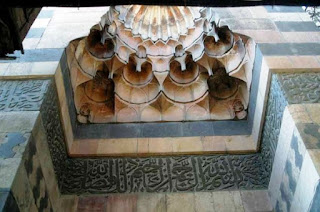

للمدخل الغربي بجامع "ألتونبغا" نجفة مستقيمة تعلوها لوحة

كتابية تؤرخ الجامع ، و تملأ المقرنصات سقف الإيوان ذي القوس المدبب الذي يتقدم

المدخل 0

يلي المدخل دهليز سقفه ( 4 قباب ) صغيرة مقرنصة ، ثم ينكسر جنوباً

لنزل بدرجات ست إلى الصحن

كما في المساجد التقليدية من العصورالسابقة ، يحيط بالصحن (3أروقة) ؛

في الشرق والغرب والشمال ، كل منها بمجاز واحد ، وفتحتين : سقوف

الأروقة قبو متقاطع ، ويفتح كل منها على الصحن بقوسين مدببين 0

القبلية في الجنوب ، و تتألف من مجازين في كل منهما ( 5 فتحات) ،

السقف قبو متقاطع يستند إلى دعامات مربعة بنيت بالحجارة 0

و فوق المحراب قبة مقرنصة جميلة جداً ، هي ثاني قبة مقرنصة في مساجد

حلب بعد قبة مسجد المدرسة الشرفية ، تستند القبة إلى أقواس مدببة 0

كانت القبلية تفتح على الصحن بـ( 3 أقواس مدببة ) تستند إلى دعامات

مربعة حجرية ، وفي ( عام 1921 م ) أغلقت

الأقواس بجدار حجري فتحت فيه أبواب تعلوها نوافذ 0

للمسجد باب شرقي كان يفتح مباشرة على الخندق المحيط بالسور الشرقي

للمدينة ، لذلك نرى نوافذ الجدار الشرقي على شكل مرامي السهام 0

المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية من المسجد ، يسار المدخل

الغربي ،

مثمنة على قاعدة مربعة ، و هي أول

مئذنة مثمنة تنشأ في حلب 0

تتألف من ( 3أدوار ) يفصل بين كل منها شريط من المقرنصات ، و في كل

ضلع من الدور العلوي نافذة مستطيلة تحيط بها زخارف حجرية ، تنتهي المئذنة بشرفة

مثمنة تستند إلى مقرنصات ، و تعلوها مظلة خشبية مثمنة ، و في القمة مخروط خشبي

صغير يحمل هلالاً معدنياً 0

المحراب و المنبر و السدة جددت ( عام 1955م ) ، بعد حريق حصل في

المسجد 0

ثانياً- العمارة العثمانية في بلاد الشام :

بدأ الحكم العثماني لبلاد الشام ( عام 922هـ ) و انتهى ( عام 1337هـ

) ، وخلال هذه الفترة ، أنشئت المساجد و التكايا و المدارس و الخانات و الترب ، و

كذلك المساكن الخاصة بالحكام و طبقة الأعيان

( القصور ) التي تمثل بحق غاية تطور البيت العربي الإسلامي 0

آ- و يمكن أن نلخص المميزات العامة للعمارة الدينية بما يلي :

1-

ظهور المسقط الأفقي المربع للقبلية ذي

المساحة الأفقية الكبيرة والخالية من الأعمدة .

2-

ظهور المسقط الأفقي ذي الدعامات الأربعة بمساحة كبيرة في الوسط ومساحات صغيرة

حولها .

3-

ظهور المسقط الأفقي الكثير الأضلاع ( المسدس ) .

4-

استمرار المساقط الأفقية والتقليدية في معظم المساجد مع غلبة القبلية ذات المجاز

الواحد والفتحات الثلاث .

5-

ظهور الإيوانات داخل القبلية والمحاريب الصغيرة في جدارها الجنوبي .

6-

بناء رواق أمام القبلية ، داخله ممر إلى القبلية على جانبيه مسطبتان مرتفعتان .

7-

بناء القبلية ككتلة معمارية مستقلة عن السياج الخارجي ، وتحيط بها الباحات

والحدائق 0

8-

انفتاح القبلية على ما حولها بنوافذ كثيرة وكبيرة عليا وسفلى .

9-

تزيين الواجهات الداخلية بالزخارف الحجرية والألوان المتناوبة ( أبيض وأسود ) وهذا

ما يسمى بالأبلق ، وإن كانت ظاهرة الأبلق محدودة في "حلب" ، فقد كانت

ميزة رئيسية في مباني دمشق .

10-

استعمال الأقواس ذات المراكز الأربعة لأغراض معمارية وإنشائية ، ( حاملة للقباب ،

وفي الرواقات والنوافذ ، و أقواس عاتقة ) ولكن هذا لم يكن على حساب الأقواس

المدببة التي ظلت شائعة بل ومسيطرة .

11-

استعمال القباب الكبيرة لتغطية مساحات واسعة بدون أعمدة وسطية ، مع تصفيح القباب

بالرصاص من الخارج ، ودهانها برسومات نباتية وهندسية ملونة من الداخل .

12-

استعمال السقوف جذع الهرم ، والسقوف على جسور الحديد والسقوف الخشبية ، مع استمرارية وسيادة القبو المتقاطع والمهدي

والقباب الصغيرة على رقبات أو بدونها .

13-

ظهور الرقبات الدائرية من الداخل ذات البروزات والدعامات من الخارج ، والرقبات(

16ضلعاً) ، مع استمرارية الرقبات ( 12ضلعاً ) وأحيانا المثمنة .

14-

ظهور المآذن الكثيرة الأضلاع (16 ضلعاً ) بشرفة وبدون مظلة ، ونهاياتها مخروطية

مصفحة بالرصاص ، ولكن في عدد محدود من المساجد ، وظلت المئذنة المثمنة بالشرفة

والمظلة هي السائدة ، وفي دمشق امتازت مآذن العصر العثماني بتناوب الحجر الأبيض

والأسود في مداميك المئذنة .

15-

بناء المئذنة كجزء من القبلية في بعض المساجد بدلا من توضعها على السياج الخارجي

للمسجد كما كان سائداً في العصور السابقة .

16-

بناء المحاريب المضلعة التي تملأ طاستها

المقرنصات .

17-

جعل السدة جانبية ( في الزاوية الشمالية الغربية من القبلية) على يمين المدخل ،

بدرج حجري داخلي في بعض المساجد ، مع سيادة السدة التقليدية فوق المدخل الأوسط

للقبلية .

18-

جعل المساجد الجامعة ضمن المدارس أو التكايا ، إذ يحاط الصحن بـ(3 أروقة) كثيرة

الفتحات في الشرق والغرب والشمال ، سقف كل فتحة منها قبة نصف كروية تستند مباشرة

إلى الجدران والأقواس، وتتوزع خلف الأروقة غرف صغيرة للطلبة ، ومطابخ .

19-

استعمال القاشاني وللمرة الأولى في مساجد حلب ومدارسها لإكساء المساحة بين نجفة

النوافذ والأقواس العاتقة من الداخل والخارج ، وجعلت أرضية ألواح القاشاني باللون

الأبيض ، مع رسومات نباتية ذات اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة ، ووسط المساحة

آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أقوال مأثورة أو أشعار ، كما استعمل القاشاني

لإكساء بعض المداميك العليا تحت الشرفات في المآذن .

ب- أسواق العصر العثماني :

أصبحت الأسواق تؤلف مجموعة معمارية متكاملة تضم المخازن التجارية

والخان والجامع والحمام والمدرسة ، وأحسن مثل لهذه الأسواق : " سوق

الخياطين" الذي بني في بداية العصر العثماني

، و" سوق الحميدية" في

أواخره ، وكلاهما في دمشق .

وتتطور بناء الخانات عن ذي قبل ، وأصبحت أكثر باحاتها تسقف بالقباب

والأقبية ، خاصة في دمشق ،

أما في حلب فبقية باحاتها مكشوفة ، واعتني كثيراً ببناءها وزخرفتها

بالزخارف الحجرية ، وبتناوب الألوان في واجهاتها ( الأبيض والأسود ) ، وأحسن نموذج

للخانات العثمانية :

في دمشق : " خان أسعد باشا" بني( منتصف القرن الثامن عشر

الميلادي – 1167هـ ) ، وفي مدينة حلب : " خان الجمرك" ( القرن السادس

عشر الميلادي – 982 هـ ) و"خان الوزير" ( القرن السابع عشر الميلادي -

1093 هـ ) .

ثالثا – القصر أو الدار الكبيرة :

صار القصر يتألف من عدة أجنحة : جناح للأسرة ، وآخر للضيوف ، وثالث

للخدمة ، وحمام صغير ، يشبه الحمامات العامة في تنظيمه وأقسامه إلا أنه أصغر حجما

، وفي كل جناح ( باحة سماوية ) تتوسطها ( بركة ماء ) وأحواض الأشجار والأزهار

، يطل عليها إيوان واسع أو رواق على أقواس

وأعمدة .

وللمبنى أقبية تحت الأرض لحفظ المؤونة ، والطابق الأرضي لفصل الصيف ،

أما الطابق العلوي فلفصل الشتاء إذ يكون أكثر تعرضا لأشعة الشمس وبعداً عن الرطوبة

.

و ما زالت المدن السورية محتفظة ببعض القصور والدور منها :

قصر أسعد باشا العظم في دمشق ، وقصر العظم في حماة ، ودار أجقباش في

حلب ، وهذه كلها حولت إلى متاحف للتقاليد الشعبية ، وسنعطي أمثلة عن هذه المنشآت :

1-

المدرسة العثمانية في حلب :

محلة الفرافرة داخل باب لنصر ، أنشاها

"عثمان باشا الدوركي" بين علمي (1141-1143هـ) وفي

(

عام 1150هـ ) شرع ببناء المطبخ المسمى بالعمارة ، أمام الباب الشرقي للمدرسة ،

يفصل بينهما عرض الطريق و بجانبه فزن و مكان للمئونة و آخر للطباخ والبواب 0

اخترت هذه المدرسة لأنها حافظت على بنائها الأصلي منذ أن أنشأت ، و

لم يتهدم أي قسم من أقسامها ، ولم يضف أليها أي قسم 0

تضم المدرسة (30 غرفة) للمجاورين (الطلبة الذين يقيمون قيها) والباقي

لأرباب الشعائر ، وفيها مكتبة كانت تضم ( 1242كتاباً ) 0

ويلحق بالمدرسة ( في الزاوية الجنوبية الشرقية ) سبيل ماء و كتاب كما

تضم جامعا كبيراً 0

الوصف المعماري :

الجامع : يقع في الجهة الجنوبية من الصحن و خلفه مقبرة 0

القبلية مربعة أبعادها ( 12.5×

12.5 م ) ، تتوزع على جوانبها الأربعة عشر إيوانات ترتفع عن مستوى أرضية

القبلية : ثلاثة في كل من الشرق والغرب ، و2 في كل من الشمال والجنوب ، يعلو كلا

من الإيوان الأوسط في الشرق والغرب إيوان علوي ،

وهنالك كذلك إيوان علوي فوق كل من المحراب والباب المؤدي إلى القبلية في كل

إيوان نافذة مستطيلة ، فوق نجفتها قويس عاتق عثماني ( بأربعة مراكز) 0

المحراب : بسيط قوسه مدبب يستند إلى عمودين ، والمنبر بسيط كذلك

صنع المنبر والمحراب من الحجر البعاديني الأصفر 0

يسقف القبلية قبة واحدة نصف كروية تستند على رقبة دائرية من الداخل

ذات بروزات وعناصر داعمة من الخارج ، ويحيط بالرقبة من الداخل ( فوق الجدران )

شرفة تسهل عمليات التنظيف والصيانة والترميم للقبة ، وفي الرقبة (16نافذة ) 0

على جانبي القبلية إيوانان يفتحان على الصحن بقوسين مدببين كبيرين ،

وفي صدر كل منها محراب قوسه مدبب و على جانبيه نافذتان ، سقف كل إيوان قبو

مهدي 0

أمام القبلية رواق من ( 3

فتحات ) سقف كل منها قبة نصف كروية بدون رقبة تستند مباشرة إلى الأقواس

والجدران 0

يفتح الرواق على الصحن بـ( 3 أقواس مدببة ) تستند إلى أعمدة دائرية

تيجانها مقرنصة ، قبة القبلية

والقباب الثلاث في الرواق مغطاة بصفائح الرصاص 0

الصحن : رصف الصحن بالحجارة الصفراء وتتوسطه بركة كبيرة (10 ×10) و

عمقها ( 75 م ) ، وسطها نافورة ويحيط بها سياج حديدي ، وعلى جانبي البركة حديقتان

وشماليها مصطبة مرتفعة يصعد إليها بدرجتين ، يحيط بالصحن ( 3 أروقة ) تفتح على الصحن بأقواس مدببة تستند

إلى أعمدة دائرية تيجانها مقرنصة 0

سقف الأروقة قباب نصف كروية تستند مباشرة إلى الجدران والأقواس ، خلف

الأروقة ( في الشرق والغرب والشمال ) غرف الطلبة و أرباب الشعائر و دورات المياه و

غيرها من ملحقات المدرسة 0

يفتح صحن المدرسة على الخارج بـ( 3

أبواب) : في الشرق و الغرب والشمال ، و قد أغلق الباب الشمالي ، وهو غير مستعمل 0

قباب الأروقة مغطاة بصفائح الرصاص 0

المئذنة : ترتفع المئذنة في الزاوية الشمالية في الإيوان الغربي ، وتشكل جزءاً من كتلة القبلية بعيداً

عن السياج الخارجي للمنشأة 0

مقطعها من(16ضلعا) ، تعلوها شرفة دائرية تستند إلى المقرنصات ، ويحيط

بها درابزين حجري ، مخرم ، وفي وسط الشرفة

يرتفع الدور الثاني وهو أرفع من السفلي و مقطعه( 16 ضلعاً) ، والنهاية مخروطية

مصفحة بالرصاص 0

أول مئذنة بنيت بهذه المواصفات في حلب هي مئذنة"المدرسة

الخسروية"( عام 952هـ) ، ثم جامع "العادلية" (عام 963هـ) ، ثم

"البهرمية" (عام 999هـ) ، ثم "العثمانية" (عام1143هـ) ،

"

فالحاج موسى ( الخير )" ( عام 1176هـ) ، " فزكي باشا" ( الحميدي

)(عام 1316هـ) 0

2-

خان أسعد باشا العظم في دمشق :

في " سوق البذورية" تم بنائه (عام 1167 هـ) صحنه مربع

مسقوف بتسع قباب موزعة على ثلاثة صفوف تحملها أربع دعامات ، تتوسط الصحن 0

وتحت القبة الوسطى توجد بركة مضلعة ذات ( 12 ضلعاً) ، وفي رقبات

القباب نوافذ تؤمن الإنارة والتهوية ، و في قمة كل منها سور مرتفع0

بوابة الخان على شكل إيوان معقود بالمقرنصات الحجرية ، و تحيط به عدة

أقواس متراكبة على أعمدة رفيعة ، و يزين واجهة البوابة محرابان صغيران على جانبيها

0

يلي البوابة دهليز يؤدي إلى الصحن ، سقفه أقبية متقاطعة ، وعلى

جانبيه درجان إلى الطابق العلوي 0

يحيط بالصحن واجهات الطابقين من الغرف تكسوها مداميك ملونة بالتناوب

بين الأبيض والأسود ، وكذلك يتناوب الأبيض والأسود في الأقواس الحاملة للقباب 0

يحوي الطابق السفلي مخازن تجارية واسعة يتألف كل منها من قسمين :

الأمامي فيه غرفة مزودة بنوافذ وعلى الصحن الخلفي لخزن البضائع ، ويوجد في الطابق

الأرضي أيضا المسجد ودورات المياه0

أما الطابق العلوي فيضم غرفاً لنزول التجار يتقدمها رواق يفتح على

الصحن بأقواس تستند إلى أعمدة يصل بينها درا بزينات وعلى جانبي الخان من الخارج (

في الشرق والجنوب ) دكاكين تشكل جزءاً من الأسواق المحيطة بالخان .

3-

قصر العظم في حماة :

بني منتصف القرن الثامن عشر ميلادي 0

القسم الرئيس يتكون من فناء صغير تتوسطه بركة ماء ، و ينفتح عليه إيوان وحيد بين غرفتين ، بينما زود الطابق العلوي بفناء آخر ( صحن ،

الأمر الذي لا نجده في أي بيت آخر ، ويمتاز الطابق العلوي باحتوائه على قاعات

القصر وأجملها و يتقدمها رواق يفتح على الفناء بأقواس يتناوب فيها اللونان الأبيض

والأسود ، تتوسط القاعة في الطابق العلوي

عتبة واسعة ، مسقوفة بقبة قي قمتها منور مثمن الوجوه وتحت القبة فسقية رائعة الصنع

من الرخام ، كثيرة النوافير 0

ينفتح على العتبة ( 3 أواوين

) مزودة بعدد من الغرف يبرز من إحداها روشن خشبي ( كشك ) مطل على الصحن الرئيس ،

وتزدان القاعة بأنواع الرخام الملون والأخشاب المزركشة والرسوم الملونة

و الأصبغة

تعليقات

إرسال تعليق